【東京で障害年金の原則無料相談ができる事務所】

ご相談料は原則0円ですので、お気軽にご相談いただけます。お電話等でもご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

【無料診断サービスのご案内】

障害年金を受給できる見込みについて無料で診断します。東京にお住まいの方で、障害年金を受給できるか知りたいという方は、お気軽にご利用ください。

【障害年金の依頼をするなら】

ご依頼いただいた際は、障害年金の受給決定に向け尽力いたします。私たちの強みについて知りたい方、東京での申請をお考えの方は、こちらをご覧ください。

【お客様相談室ページ】

私たちは、安心して相談できる環境づくりも大切にしており、お客様相談室を設置しています。障害年金の相談をするなら、私たちにご相談ください。

一覧はこちら

【障害年金の対象となる傷病】

障害年金の対象となる傷病には様々なものがあります。症状の程度によって等級が変わってくることもありますので、適切に申請を行うことが大切です。

一覧はこちら

【障害年金の金額】

障害年金の受給が決定するといくら程度もらえるのかを、年金・等級別でご紹介しています。こちらの情報についても参考にしていただければと思います。

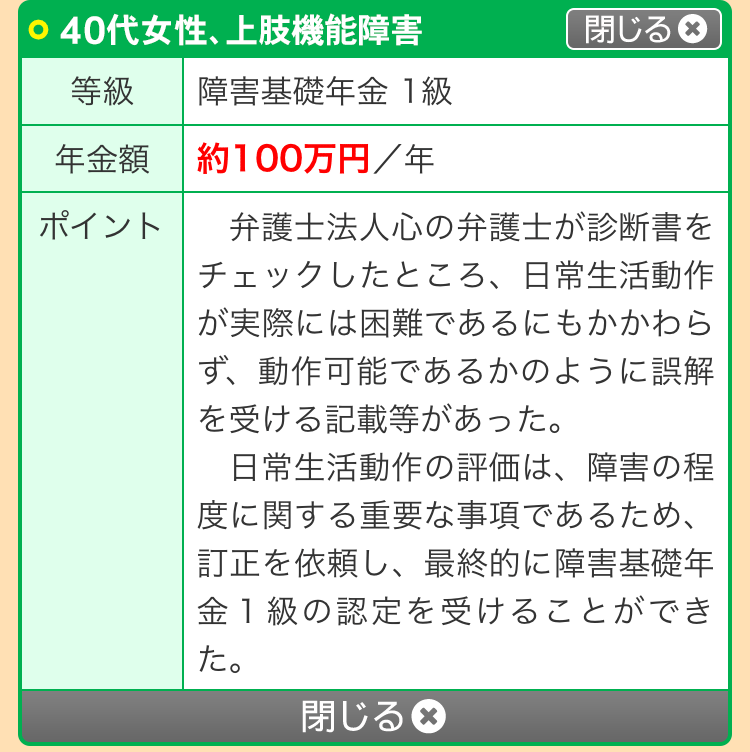

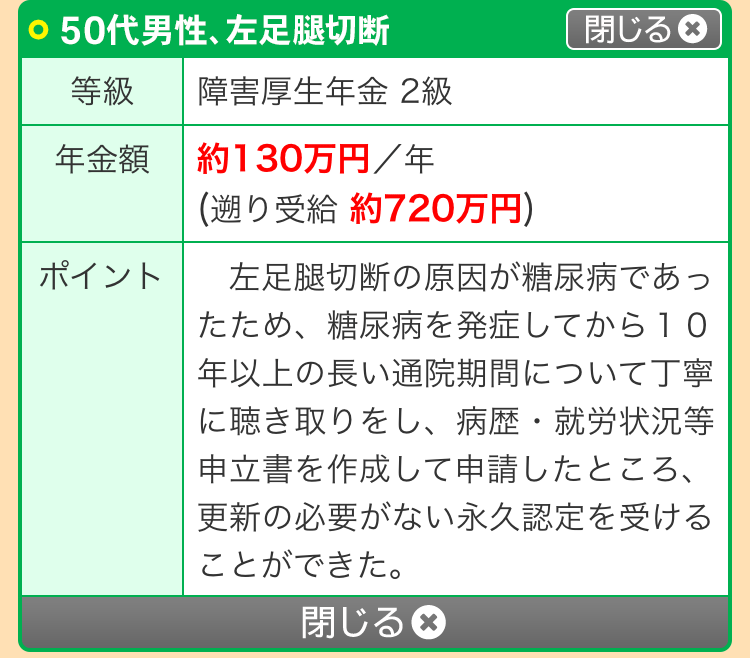

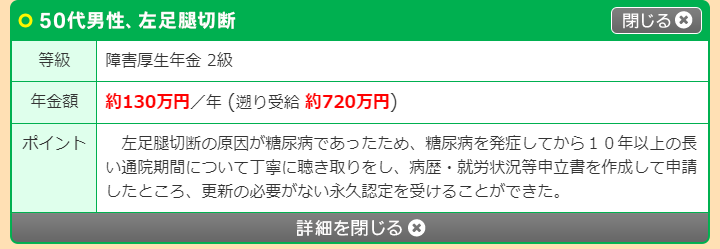

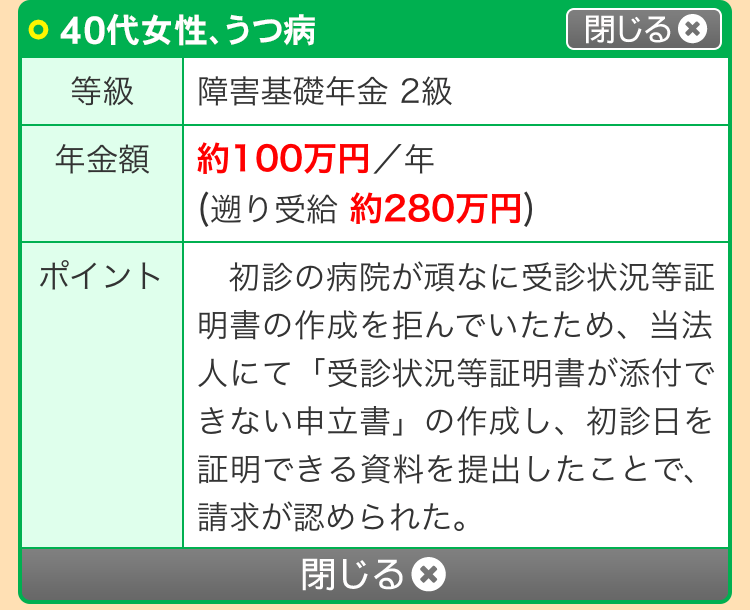

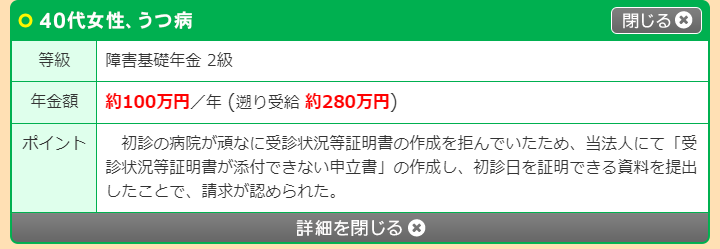

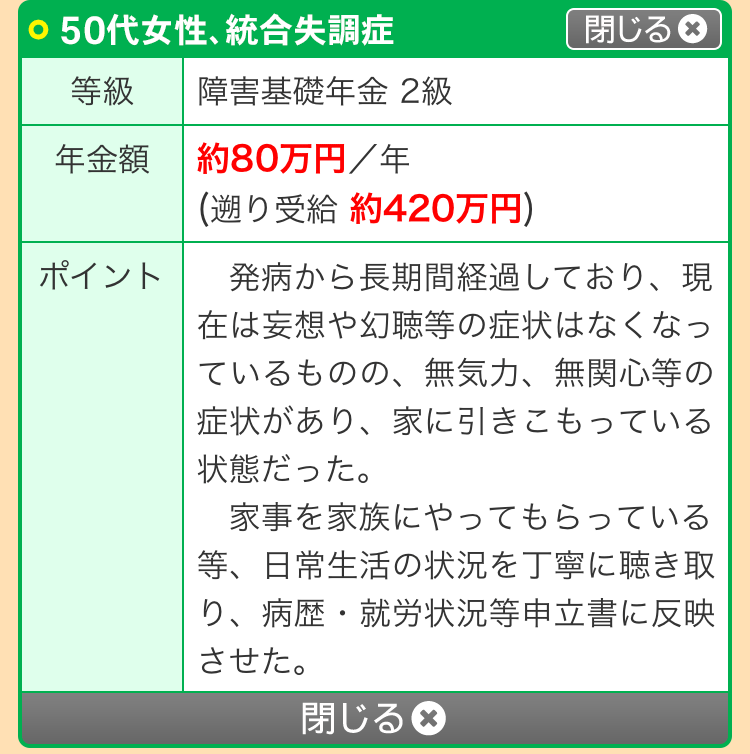

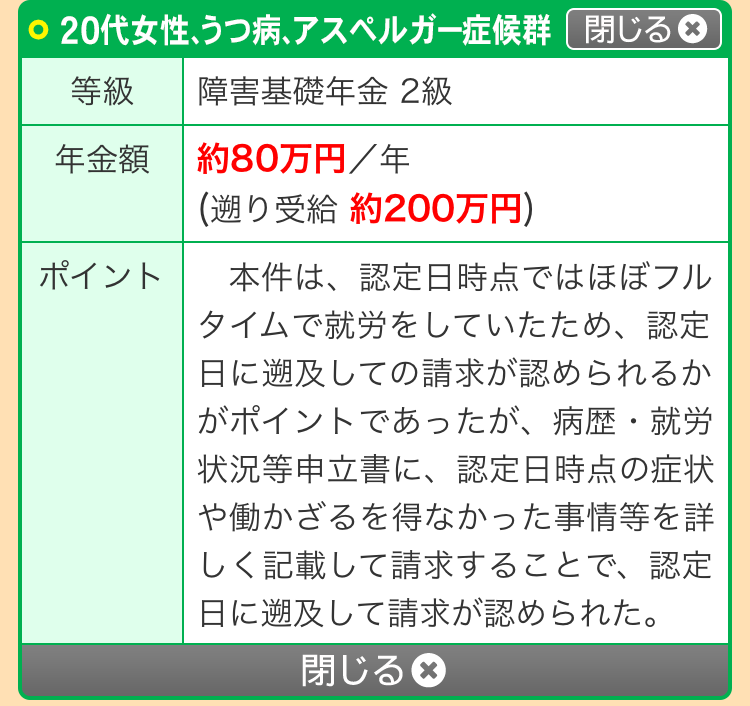

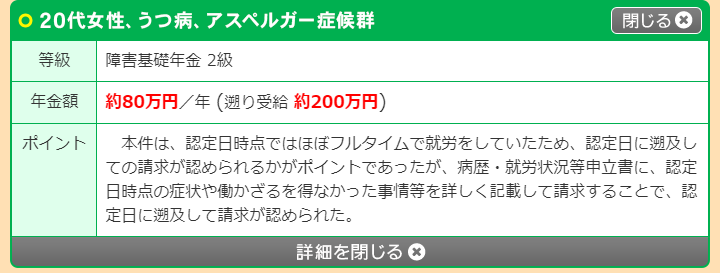

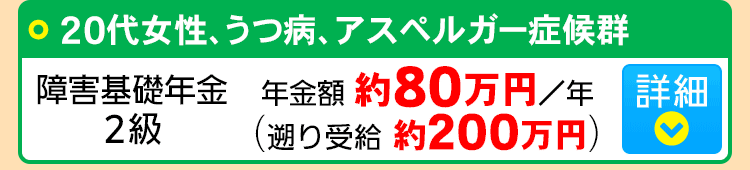

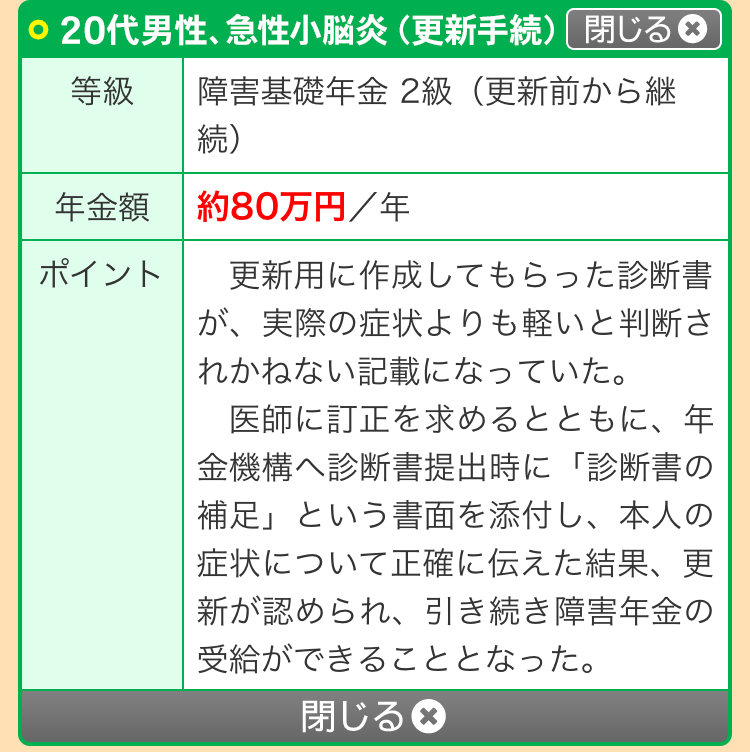

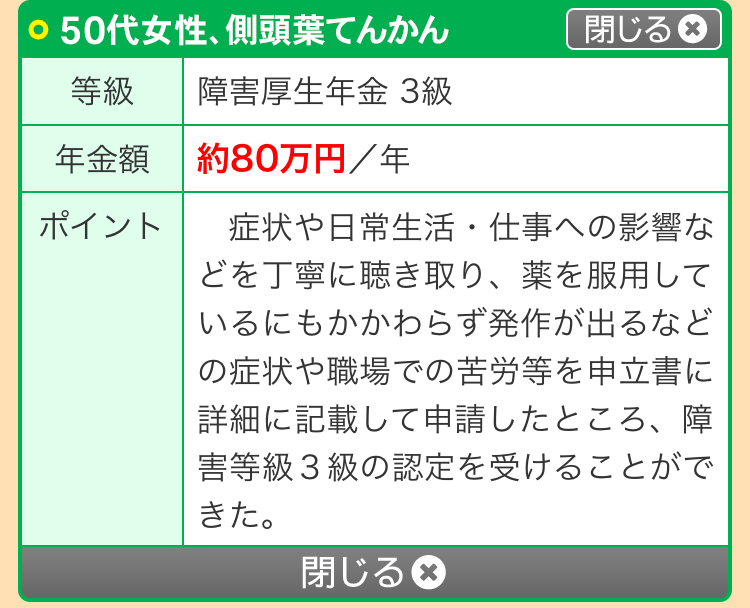

【障害年金の受給事例】

私たちがこれまでにサポートを行い、障害年金の受給に至った事例の一部をご紹介しています。等級別、症状別などからご覧いただけます。

【障害年金の基礎知識】

障害年とはどのような制度なのか、受給のための条件は何なのかなどの情報を掲載しています。特に、はじめて障害年金の申請をされる方に役立つ情報です。

【アクセス情報】

ご相談については、フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせいただけます。障害年金のご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

障害年金の申請をお考えの方へ

【障害年金の手続き】

障害年金の手続きにおいて、こういう場合にはどうしたらよいのかの情報を掲載しています。お困りの内容についてご参照ください。

こんな場合どうするの?

【障害年金を受給に関すること】

病気が悪化した時にはどうすればよいのか、働いている場合でも障害年金を受給できるのかについてご案内しています。

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

【障害年金との関連性】

障害年金とあわせて、障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳についてもご紹介しています。知りたい方は、こちらをご覧ください。

相談の流れ

【私たちへご相談いただく際の流れ】

私たちへ障害年金のご相談をしていただく際の流れについてご説明しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q&A

【障害年金のQ&A】

障害年金について、よくある質問を掲載しています。こちらの質問の中で、気になる内容がありましたら、ぜひ回答をご覧ください。

【役に立つ情報を掲載】

障害年金の手続きなどにおいて、役に立つ情報を掲載しています。障害年金について知りたい方は、こちらのページもぜひご参照ください。

サイト内更新情報

【サイト内情報の更新のお知らせ】

サイト内の情報を更新した際には、こちらでご紹介いたします。当サイトには様々なお役立ちページがありますので、適宜ご参照ください。

【所長・代表のメッセージ】

事務所の所長や代表のメッセージのページです。障害年金についてご依頼いただくにあたり、抱いている想いなどを掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

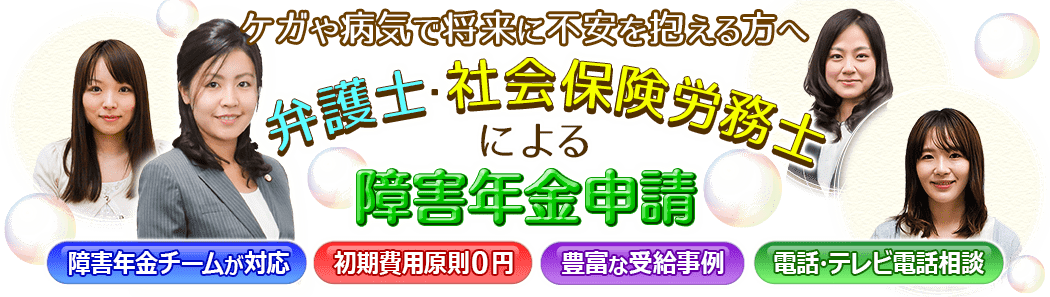

【電話やテレビ電話相談も可能】

障害年金のご相談は、電話やテレビ電話によって、より気軽に行うことができます。こちらの相談方法につきましても、お気軽にご利用ください。

【電話・テレビ電話相談の流れ】

電話やテレビ電話で相談する場合にはどのような流れとなるのかについて説明しています。電話・テレビ電話相談をご希望の方は、こちらのページもご参照ください。

【弁護士・社労士等の紹介】

障害年金の依頼は、弁護士や社労士が引き受けることができます。障害年金の受給に向け、しっかりと対応していきますので、安心してお任せください。

【一緒にサポートするスタッフの紹介】

一緒にサポートを行うスタッフについての紹介ページです。丁寧な対応を心掛けながら、障害年金の申請をサポートしていきます。

【ご連絡先】

相談は原則無料です。私たちへの連絡はこちらからしていただくことができます。障害年金についてお悩みの方、相談・依頼をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

障害年金は過去にさかのぼってもらうことができるのか

1 過去分の障害年金の受給

障害年金の申請においては、過去の分も遡って請求することが認められています。

これを「遡及請求」と言います。

もっとも、遡及請求が認められる各要件を満たしていないとそもそも遡及請求ができないということもありますし、誤解されていることもあるように思います。

以下、順番に説明いたします。

2 請求は障害認定日時点の症状を基準に審査される

遡及請求に関して誤解等が多いのが、以下の点になると思います。

遡及請求は、「請求する側が自由に審査時点を決めてそこまで遡って請求ができる」という制度ではありません。

遡及請求は、「認定日時点から受け取れるはずだったであろう受給分について遡って請求する」手続きです。

そのため、あくまで審査対象は「障害認定日時点での傷病の状態」です。

例えば、10年前に通院を開始した方の場合、(一部例外を除き)初診日から1年6か月後、すなわち今から8年6か月前が障害認定日となります。

今から8年6か月前の症状が軽く、障害年金の受給が認められる程度に達していなかった場合、後日症状が悪化して障害年金の受給が認められる状態になったとしても、遡及請求は認められないことになります。

この場合には、事後重症請求を行い、少なくとも現時点では受給が認められる状態であるとして申請することになります。

3 遡及ができるのは5年分まで

上記の例で、今から8年6か月前の時点で既に障害年金受給が認められる状態であったということであれば、遡及請求が認められることになります。

もっとも、遡及は5年までしか認められていません。

それより古い受給権は、古いものから時効となってしまうためです。

そのため、今から8年7か月前の分から5年1か月前の分までは時効となり、5年前の受給分までがまとめて支給されることになります。(厳密には支給日の関係等により若干前後します。)

4 障害認定日時点の症状について証明できることが求められる

遡及請求の概要は上記のとおりですが、実際に遡及請求ができるか否かについてはまた別の問題が出てきます。

初診日からずっと同じ病院に通院しているような場合には支障がない場合が多いですが、お体の具合や引っ越し等のご事情で転院を繰り返しているような場合には、カルテ等の記録が残っていないという問題が出てくることがあります。

カルテ等の記録がないと、過去の傷病の状態がわからず、医師も診断書の作成ができないのが通常です。

そうなると、傷病の状態を判断することができないという理由で、なかなか遡及請求が認められることは難しくなっていきます。

病気やケガが複数ある場合の障害年金

1 複数傷病についての障害年金申請

障害年金の申請は、必ずしも1つの病気やケガについて行われるとは限りません。

このような場合、障害年金の受給についてはどのように判断されることになるでしょうか。

2 等級認定は全体で1つ

大前提として、障害年金は、いくつ傷病があっても、全体で1つの障害年金の等級と認定されるものとなっています。

そのため、例えば精神疾患があって2級相当、膝が悪くて3級相当だから2級の障害年金と3級の障害年金が二重に受け取れる、というものではありません。

複数の傷病を全体として評価し、併せて2級相当等と判断されるものとなっています。

このような複数の傷病がある場合の認定方法には、「併合認定」「総合認定」「差引認定」と呼ばれるものがあります。

3 併合認定

認定方法の1つは併合認定です。

個々の障害について併合判定参考表をもとに評価を与え、与えられた評価内容を併合認定表に照らして最終的な等級を求めるものとなっています。

障害認定基準に掲載されている具体例で説明すると、「おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの」は、単独では3級相当で、併合判定参考表では7号-5となっています。

次に、「視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のもの」は単独では3級相当で、併合判定参考表では6号-1とされています。

併合認定表の7号と6号が交わる併合番号は4号とされており、併合番号4号は障害年金2級相当ということになります。

4 総合認定

内科的疾患が複数ある場合は、併合認定表を用いた併合認定ではなく、全体を総合的に判断する総合認定によるものとされています。

心疾患や腎疾患、呼吸器疾患等が挙げられます。

5 差引認定

これは、同一部位に新たな障害が加わった場合の評価方法とされます。

併合認定基準の具体例では、事前に親指と小指を切断されていた人が、のちに残りの3指も失い、現在5指欠損の状態にある場合を例示しています。

前発障害は8号-8(障害手当金相当)、後発障害は7号-4(3級相当)、現在は6-8(3級相当)で、現在時点で2級でないため「初めて2級」には該当しません。

そして、活動減衰率について、現在の6号は67%、前発の8号は18%で、差引49%となるところ、これは後発単独の56%を下回ることから、後発の56%を差引結果認定表にあてはめ、3級相当となるとされます。

障害年金申請において気を付けるべきこと

1 障害年金申請をする際に気を付けるべきこと

障害年金申請の手続きは難解な部分もあります。

そもそも受給に必要となる要件を満たしていない場合もありますし、その場合には申請にかけた手間が無駄になってしまうということもあり得ます。

それでは、どのような点に気を付けて申請の手続きを進めればよいのかについて、要件を踏まえて順番にご説明いたします。

2 初診日の特定は可能か

初診日の特定は、障害年金申請の出発点となる問題です。

初診日というのは、申請する傷病に関して初めて医療機関を受診した日のことです。

場合によっては、どこが初診日の病院かわからない、受診したのが何十年も前である、ということもあります。

基本的に、初診日は、医療機関が作成する受診状況等証明書によって確認されることとなりますが、初診日がかなり以前で、医療機関にカルテが残っていない場合や、医療機関が閉院してしまっている等の場合は、初診の医療機関の受診状況等証明書による証明はできないため、それ以外の方法(2番目以降の病院の受診状況等証明書、診察券・領収書等間接証拠による証明、第三者証明等)を模索することになります。

記録等がなく証拠の提出が難しい場合になんとなく申請してしまうと、「初診日の特定ができないため」という理由で申請が却下されてしまいますので、まず注意すべきポイントとなります。

3 保険料納付要件は問題ないか

初診日が特定できたら、次は保険料納付要件が満たされているか否かを確認することになります。

保険料納付要件は、初診日の前日時点において、初診日が属する月の前々月(例:2020年10月10日が初診日であれば2020年8月)までの納付状況をもとに判断することになります。

未納が一定以上となっている場合、社会的治癒が認められるか、初めて1級または2後の申請をするといった事情がないと、事後的に要件を満たすことはありませんので(判断の時点が初診日の前日と定められているため)、申請の前によくご確認いただくとよいと思います。

4 診断書の内容について

障害年金の申請にあたって、診断書の提出は必須です。

そして、診断書は、主治医がその傷病の状態について医学的見地から記載するものですので、審査にあたって重要な資料となります。

ところが、申請する傷病の種類によっては、日常生活にかかわるもの等、定期的な診察等では把握しきれないことも、診断書の記載事項となっています。

ここで、診察だけでは十分にわからない日々の状況を主治医にしっかり伝えておかないと、診断書に記載されず、実際の病状よりも軽度な内容にされてしまうといった可能性があります。

診断書については、しっかり病状が記載されているか否か、申請の前によくご確認いただくとよいと思います。

障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント

1 障害年金の申請を専門家に依頼するにあたって

障害年金の制度は複雑なところがあったり、資料の取得が困難であったりと、ご自身で行うことが中々難しいこともあります。

そこで、専門家に依頼することを検討されることになると思いますが、ではどのように依頼する専門家を選べばよいのかとまた悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。

専門家の選び方については色々な考え方はあるかと思いますが、ここではそのポイントについて、いくつかご案内できればと思います。

なお、障害年金の申請について依頼を引き受けられる専門家は、社労士(社会保険労務士)と弁護士となります。

2 経験の有無・注力分野で考える

弁護士の場合、取り扱う分野は幅広く、必ずしも障害年金の申請の経験があるとは限りません。

弁護士や事務所によっては、あえて特定の業務分野に特化している場合もありますので、障害年金の申請をほとんどやったことがない、ということもあります。

社労士の場合も同様に、会社内部の労務関係の業務等を基本としており、障害年金の申請をほとんど行っていないようなこともあります。

そのため、障害年金の申請をそもそも取り扱っているか、どの程度注力しているかといった視点は、専門家選びのポイントの1つとして挙げられるかと思います。

障害年金について依頼するのですから、障害年金に注力している専門家を選ぶことがおすすめです。

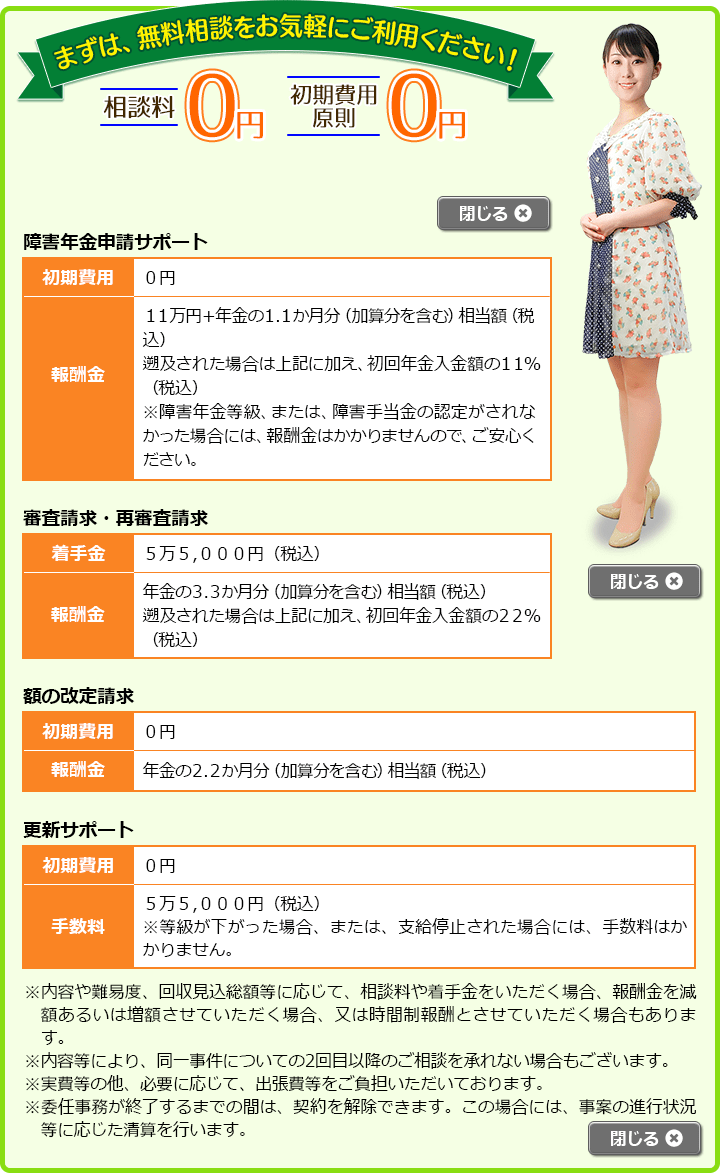

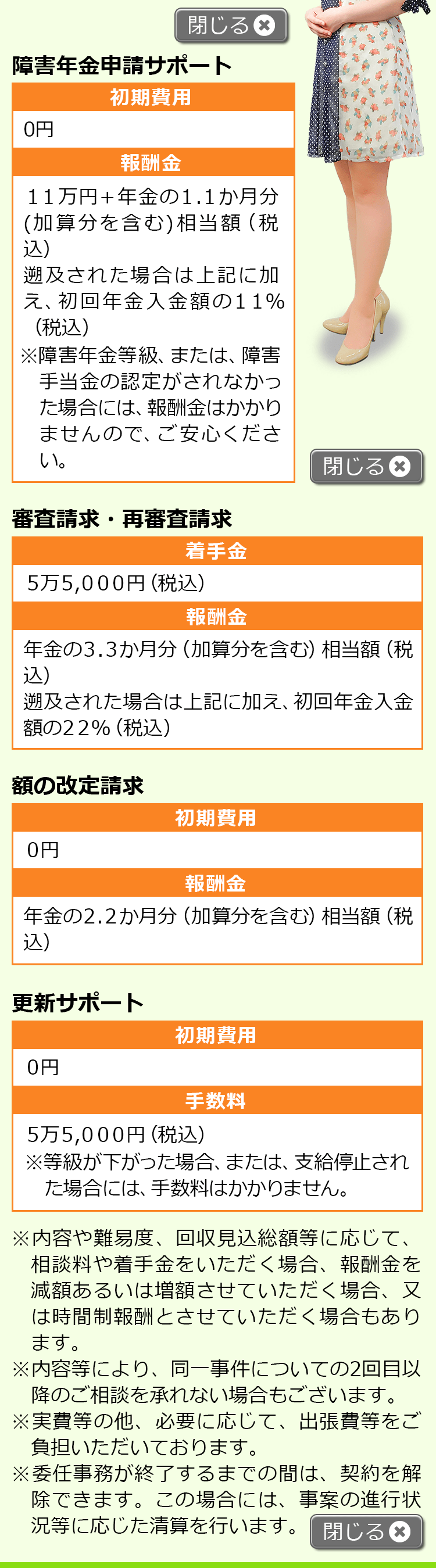

3 費用で考える

障害年金の申請のご依頼について、費用が一律で決まっているわけではなく、事務所ごとに報酬体系は変わってきます。

障害年金の申請については、着手金と報酬金とに分かれていることが多いかと思います。

着手金はなく、着手金に準ずる額を報酬金定めているところもあります。

実費込みとなっているところや、実費別のところ、実費として定額としているところもあります。

ご依頼にあたってどの程度の費用がかかるのか、契約前によくご確認いただくとよいと思います。

私たちに依頼いただく際の費用については、こちらのページでご確認いただけます。

4 専門家の人柄で考える

どのような人柄の専門家に依頼するかという点は、個々の価値観がかかわってくるため正解のないところではありますが、専門家選びのポイントにはなってくると思います。

こだわらない方にとっては重視する必要はないと思いますが、例えば「話すのが得意ではない」といったような場合には、「安心して話すことができる相手かどうか」なども考えて依頼をすると、後々スムーズに手続きを進められるかと思います。

専門家の人柄についても考えて依頼先を選びたい場合には、複数の事務所に相談された上で、依頼されるか否かを決めた方がよいかと思います。

5 東京で依頼先をお探しなら当事務所をご検討ください

私たちは、東京都内の複数の場所に事務所を設け、障害年金に関するご相談・ご依頼を承っています。

障害年金に注力している者が担当いたしますので、東京で障害年金の依頼をご検討されている方は、私たちへの依頼をご検討いただければと思います。

私たちへのご相談は、電話等での相談も可能となっております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

障害年金が受給できるのはどのような人か

1 障害年金が受給できる人

一言でいえば、障害年金が受給できるのは、受給のための所定の条件を満たしている人、ということになろうかと思います。

一定の傷病の状態にあることはもちろんですが、まったく同じ傷病状態であっても、他の要件を満たしていないために障害年金が受給できないということはあり得ます。

以下、受給のための所定の条件について、順番に見ていきたいと思います。

2 初診日の特定

障害年金受給の条件として、まず、申請傷病に関して初めて医療機関を受診した日、初診日が特定されていることが必要となります。

障害年金の申請手続きとしては、通院した医療機関の方で、「受診状況等証明書」という書類を作成していただいて初診日の証明とするのが基本となります。

ただ病院に書類を書いてもらうだけ、ということもありますので、そこまで難しくない場合もありますが、カルテ等の医療記録が残っていない場合などは証明が困難になることがあります。

紹介先の医療機関をたどって情報を探ったり、診察券、領収書等の書類を探し当てたりして何とか証明できることもあります。

様々な資料で初診日の証明ができた事例については、こちらのページで説明しています。

カルテが残っていない等、初診日の証明が難しくなりそうな場合には、専門家に依頼してサポートを受けることがおすすめです。

3 保険料の納付

初診日時点を基準として、一定以上の保険料未納がある場合、障害年金受給の条件を満たしておらず、障害年金を受給できない場合があります。

基本的には、初診日が属する月の前々月を基準として遡って1年間未納がないが、20歳になった月の翌月から初診日が属する月の前々月までの間に1/3を超える未納がないことが求められます。

納付の免除は未納ではないため注意が必要です。

また、初診日が20歳前の場合、そもそも納付義務が課される前であるため保険料の納付要件自体が問われないものとなっています(20歳前障害基礎年金)。

4 障害状態

以上の条件を前提として、傷病が一定の状態にあると認定されると、障害年金を受給できることになります。

認定される障害の状態にあるかどうかの基準については日本年金機構で公開されています。

参考リンク:日本年金機構・障害認定基準

ただ、傷病の種類によっては具体的な数値のない基準も少なくはなく、「自分の場合は基準を満たすのだろうか」と迷う方もいらっしゃるかと思います。

そのようなときには、専門家に相談することをおすすめします。

障害年金の制度に詳しい専門家であれば、お客様から情報をお聞きした上で、障害年金の受給ができる可能性があるかについて話してくれることが期待できます。

そのため、障害年金の受給要件に合致しているのか分からないときには、まずは弁護士や社労士等の専門家に相談していただくのもよいかと思います。

4 東京で障害年金の受給をお考えの方は当事務所へご相談ください

当事務所は、障害年金の申請サポートを行っております。

障害年金の受給要件を満たしていそうかについて診断させていただくこともできますので、東京でお悩みの方は、まずは当事務所の原則無料相談をご利用いただき、依頼についてご検討ください。

障害年金を相談するまでの流れ

1 まずはお問い合わせください

当事務所へ相談する方法には、事務所で相談する方法と、電話やオンラインで相談する方法があります。

どの方法でご相談いただく場合でも、まずはお問い合わせをお願いします。

お問い合わせは、フリーダイヤルのほか、メールフォームでも承っております。

お客様のご都合の良い方法でお問い合わせください。

2 簡単な聴き取りをさせていただきます

お問い合わせの後、障害年金チームの担当者から、まずは簡単なご事情をお伺いさせていただきます。

障害年金といっても、対象となる傷病はかなり広範に及びます。

また、申請について相談したいのか、それとも額改定請求や更新について相談したいのか等の違いもあるかと思います。

そういったご相談の概略について、いったん障害年金チームの担当者からお伺いさせていただきます。

3 社労士や弁護士との相談

その後、お客様から伺った内容を踏まえて、社労士や弁護士が具体的な内容についてご相談に乗らせていただきます。

ご事情を事前に伺っておりますので、ある程度スムーズにご相談を進めることができるかと思います。

ご相談の中では、より詳細について掘り下げてお伺いしながら、ご依頼についてのご案内なども合わせてさせていただきます。

例えば、ご相談の結果、保険料の支払いが未納となっていたため、そもそも障害年金の申請が認められないことが分かり、そこで終了となることもあるかと思います(※保険料の免除を受けている場合は、納付要件を満たしていないと扱われるわけではありませんのでご注意ください)。

障害年金の申請などに進む場合には、ご依頼の報酬などのご契約内容や、ご依頼にあたっての注意事項なども合わせてご説明いたします。

なお、最初に述べたとおり、私たちへの障害年金のご相談につきましては、事務所でのご相談だけでなく、電話やオンラインでも受け付けております。

外出が難しい方のご相談も対応可能となっておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

4 東京で障害年金に関してお悩みの方はご相談ください

私たちは、障害年金に関するご相談に関し、相談料無料で対応しております(※例外等もありますので、費用の詳細はこちらの「費用」ページをご確認ください)。

東京で障害年金に関してお悩みの方、社労士や弁護士への依頼をお考えの方は、私たちまでお気軽にご相談ください。

障害年金申請に必要な書類について

1 年金請求書

年金請求書には、国民年金用のものと厚生年金用のものがあります。

氏名や住所、基礎年金番号、マイナンバー、年金の振込先口座等の個人情報に加え、初診日、認定日請求か事後重症請求かの別、加算の対象となる配偶者や子等について記載する欄があります。

2 年金手帳の写し

年金手帳には、基礎年金番号が記載されています。

基礎年金番号から、保険料の納付記録の確認が行われます。

3 受診状況等証明書

受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。

障害年金を請求する障害の原因となった病気やケガで最初に診察を受けた医療機関で記載してもらいます。

最初に診察を受けた医療機関が廃業等でなくなっていたり、カルテが廃棄されていたりするような場合には、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出するとともに、初診日がいつであるかが推定できる客観的な資料を添付します。

4 診断書

診断書の様式はあらかじめ定められており、全部で8種類あります。

どのような障害かによって適切な診断書を選択する必要があります。

例えば、糖尿病で腎臓と眼に障害があるケースのように、複数の障害がある場合には、それに対応した複数の種類の診断書を提出することもあります。

5 病歴・就労状況等申立書

初診日以降に受診した医療機関名と、受診していた期間の症状や治療の状況、日常生活や就労の状況等を記載します。

また、認定日請求の場合は障害認定日時点、事後重症の場合は請求日時点での就労状況と日常生活の状況を記載します。

これは、請求する人が自ら作成できる書類です。

そのため、特に就労状況と日常生活の状況はできるだけ正確に詳しく記入し、仕事や生活面での苦労が審査する側に伝わるようにしましょう。

また、診断書や受診状況等証明書の記載内容と整合性があるかもチェックが必要です。

6 その他に必要となる書類

住民票に加え、障害者手帳の写しや、配偶者や子の所得証明書等が必要になります。

状況に応じて必要になる書類もあるため、日本年金機構のホームページを確認したり、年金事務所へ問い合わせたりする必要がある場合もあります。

日本年金機構のホームページは、以下のリンクから確認することができます。

参考リンク:日本年金機構・障害年金を請求する方の手続き

7 障害年金の申請は専門家にご相談・ご依頼を

上記の書類を揃えて速やかに申請をするためには、専門家に依頼するのが確実です。

私たちも、そのようなご依頼を承っております。

相談料は原則無料となっておりますので、障害年金の申請について東京で検討されているのであれば、まずはお気軽にご相談ください。

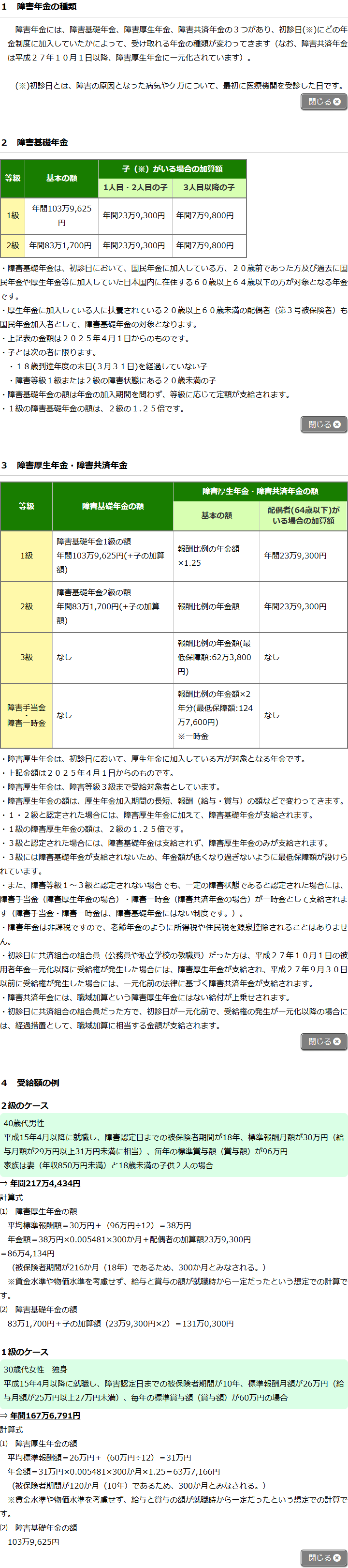

障害年金の種類と支給金額

1 障害基礎年金の支給金額

障害基礎年金は、2級と1級が支給対象となります。

2級の支給額は、78万0900円に「改定率」と呼ばれる率を乗じた金額です。

これは、国民年金保険料を480か月支払った人が受け取れる老齢基礎年金の満額と同じ金額です。

改定率とは、賃金や物価の変動及び現役世代の人口と平均余命を考慮して毎年定められる率のことで、改定率の変動により年金額も毎年少しずつ変動しています。

1級の支給額は、2級の支給額の1.25倍となっています。

また、受給者によって生計を維持している子がいる場合、第1子と第2子にはそれぞれ22万4700円に改定率を乗じた額が加算されます。

第3子以降はそれぞれ7万4900円に改定率を乗じた額が加算されます。

なお、子の加算は、子が18歳に達して以降最初の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある場合に限られます。

2 障害厚生年金の支給金額

障害厚生年金は、障害基礎年金と異なり、3級から1級が支給対象になります。

2級の支給額は、⑴と⑵と配偶者に対する加算額の合計額です。

⑴ 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額×0.007125×当該被保険者期間の月数

⑵ 平成15年4月1日以降の被保険者であった期間の平均標準報酬額×0.005481×当該被保険者期間の月数

標準報酬月額とは、概ね給与の月額に近い額です。

平均標準報酬月額は、被保険者期間中の標準報酬月額を、物価や賃金額の変動を考慮した再評価率という係数を乗じた上で、平均したものです。

標準報酬額は、標準報酬月額に標準賞与額を加えたもので、標準報酬額は支給された賞与の金額に近い額です。

被保険者期間の月数が300か月に満たない場合は、300か月とみなして計算します。

配偶者に対する加算は、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者について22万4700円に改定率を乗じた額です。

1級の支給額は、⑴と⑵を合計した部分が2級の1.25倍となります。

3級の支給額は⑴と⑵を合計した部分は2級と同じで、配偶者に対する加算はありません。

3級の支給額が障害基礎年金2級の支給額の4分の3に満たない場合は、障害基礎年金2級の支給額の4分の3に相当する額が支給されます。

なお、今年度の改定率を乗じた金額は具体的にいくらかについて知りたい場合は、「もらえる金額」のページをご覧ください。

3 東京で障害年金の申請をお考えの方はご相談ください

このように、障害年金には種類と等級があり、どの種類の年金の、どの等級に該当するかによって、受給できる金額が変わります。

特に、「どの等級に該当するか」という部分は、障害年金の申請の際に提出する書類によって判断されますので、実態に対して妥当な金額を受給するためには、障害年金の等級を審査する人に対し、書面でご自身の状態を的確に伝えられるようにする必要があります。

「障害年金の申請を検討しており、自分の場合はどれくらいの金額を受給することができるのかを知りたい」という方や、「障害年金の申請を専門家に依頼したいので話を聞きたい」という方は、東京に複数の事務所がある私たちへ、お気軽にご相談ください。

障害年金を専門家に依頼するメリット

1 トータルの受給額が大きく変わる可能性がある

障害年金は、数年から数十年という長い期間にわたって受け取ることになるお金です。

そのため、受給できるかできないか、また何級と認定されるかによって、トータルで受け取れる金額には大きな差が生じます。

障害年金の申請をする際には、受給できるか否か、受給できる場合には何級に認定される可能性があるか等、事前に見通しを立てることが大切です。

また、提出する書類にはできるだけ正しく障害の状態を反映する等の準備をした上で申請することが望ましいといえます。

しかしながら、心身に障害がある方にとって、申請のためにどのような書類が必要であるのかを調べた上で、その取得や作成をしなければならないとなると、心身ともに非常に大きな負担となるおそれもあります。

そのようなときに専門家に依頼すれば、専門家の方で取得・作成可能なものについては代行してもらうことが期待でき、さらに受け取れる障害年金の額が障害の程度に対して妥当な受給額となるよう適切に申請を行ってくれることが期待できます。

2 障害年金の複雑な要件を理解した上で申請してくれる

一般の方にとっては、年金制度自体、それほど馴染みのあるものではないかと思います。

加えて、障害年金が支給されるための要件は非常に複雑です。

障害年金を申請する際には、その要件を理解した上で、ご自身の病歴と照らし合わせて、どの病院に初診日の証明をしてもらうか、いつの時点のどんな種類の診断書をどの病院に作成してもらうか等について判断をしなければなりません。

さらに、医師に作成してもらった診断書に障害の程度が正しく反映されているかを確認し、場合によっては正しい内容に訂正してもらう必要があることもあります。

障害年金申請で診断書の記載が重要な理由については、こちらをご覧ください。

専門家に依頼すれば、障害年金の制度を理解した上で、適切な申請を行ってくれることが期待できます。

3 専門家の経験や知識が頼りになる

今、障害年金の申請をしようと考えている方の中には、申請の手続きをするのが初めてという方も多いかと思います。

初めてのことを自分自身でやろうとすれば、どうしても手探りで進めざるを得ません。

一方で、専門家は専門分野の経験を繰り返し積み、知識を蓄えることで、高い確率で成果を出すことができるようになっています。

障害年金の申請も例外ではありません。

そういった意味で、ご自身の力だけで申請の手続きをするよりも、経験の豊富な専門家に依頼した方が、より納得のいく結果が得られる可能性が高いと考えられます。

以上のように、専門家に依頼するメリットがありますので、障害年金の請求を検討しておられる方は、まずはお気軽に専門家へご相談いただければと思います。

私たちも障害年金のご依頼を承っておりますので、東京で「障害年金の依頼をするか悩んでいる」という方は、まずは原則無料の相談にてご検討ください。

障害年金申請の手続きの流れ

1 まずは保険料の納付履歴等を取得し申請書類を受け取る

障害年金は、書類によって申請を行います。

そのため、まずは年金事務所で、過去の保険料納付状況の履歴と、申請のために必要な書類を受け取ります。

参考リンク:日本年金機構・東京都内の年金事務所管轄区域

2 受診状況等証明書を取得する

障害年金の申請をする際、最初に考えなければならないのは、初診日はいつかということです。

初診日がいつかによって、どの種類の障害年金の対象となるのか、どの期間の保険料納付要件を確認すればよいのか、障害認定日がいつになるのかが変わってくるからです。

そのため、障害の原因となった病気やケガで最初に医師の診察を受けたのはいつか、できる限り記憶をさかのぼって、初診日がいつかを特定する必要があります。

初診日が特定できましたら、初診日に診察を受けた病院で、受診状況等証明書を書いてもらいます。

参考リンク:日本年金機構・受診状況等証明書を提出するとき

3 保険料納付要件を確認する

初診日が特定できたら、過去の保険料納付状況の履歴と照らし合わせて、保険料納付要件を満たしているかを確認します。

初診日の時点では保険料納付要件を満たしていなかったり、そもそも初診日が特定できなかったりした場合には、他に何らかの事情で初診日として主張できる日がないかを検討することになります。

この場合は、ご自身で検討するのは難しいと思いますので、特に専門家に相談されるとよいと思います。

4 病歴・就労状況等申立書を作成する

病歴・就労状況等申立書では、初診日から現在までの治療の経過と、障害によって仕事や生活にどのような制約を受けているかを記入します。

こちらは、請求者が自分で作成できる唯一の参考資料ですので、ご自身の状況が伝わるよう、具体的に記入する必要があります。

参考リンク:日本年金機構・病歴・就労状況等申立書を提出するとき

5 診断書を取得する

認定日請求の場合は、障害認定日から3か月以内の診断書を取得します。

事後重症の場合は、請求日以前3か月以内の診断書を取得します。

障害の状態をできるだけ正確に反映するため、医師に日常生活や仕事でどのような不自由があるかを伝えることがポイントです。

6 最後に請求書等を作成し必要書類を提出する

最後に、請求書を作成し、各書類の間で矛盾等がないか、整合性をチェックします。

その後、住民票等の添付書類をそろえて、お近くの年金事務所等に申請書類を提出し、申請手続きは終了となります。

参考リンク:日本年金機構・障害年金請求書の記入方法のご案内

7 障害年金の申請手続きは専門家へ依頼することをおすすめします

以上が、障害年金を申請する際の手続きの流れとなります。

このように、障害年金を申請するための手続きには多くの手間がかかるため、専門家に依頼することをおすすめします。

私たちもそのようなご依頼を承っておりますので、障害年金の申請をご検討であれば、まずはお気軽にご相談ください。

【ピックアップ情報をご紹介】

障害年金の申請・依頼をお考えでしたら、こちらの記事もご参照ください。検討の際に役立つピックアップ情報を掲載しています。

【お問合せはこちらから】

障害年金の相談・依頼を検討されている方は、こちらのお問合せ先からご連絡ください。丁寧かつ適切な対応で障害年金の申請をサポートします。

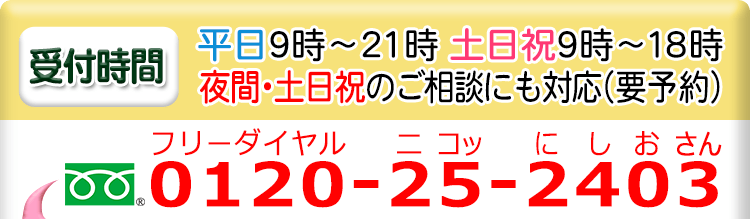

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒103-0028東京都中央区

八重洲1-5-9

八重洲加藤ビルデイング6F

0120-25-2403

東京で障害年金の申請をお考えの方は私たちまで

このようなとき、申請をして障害等級の認定が受けられれば、障害年金を受給できる可能性があります。

では、障害年金の申請とはどのように進めていくのでしょうか。

申請を行うにあたっては、まず障害年金の受給要件を確認して、年金請求書や診断書等の申請に必要な書類を準備します。

書類がそろいましたら、年金事務所や市区町村役場等に提出します。

提出後は、書類による審査が行われ、受給の決定が決まると日本年金機構より通知が届きます。

その後、障害年金の支給が開始されるといった流れです。

申請にあたっては、「自分が受給要件を満たしているかどうか分からない」「どのような書類を準備したらよいか分からない」「書類の書きかたについて知りたい」等、知りたいこと・疑問に思うことも多いかと思います。

私たちにご相談いただければ、受給要件についてご説明させていただいたり、必要な書類についてのアドバイス等もさせていただいたりできます。

また、障害の程度に合った適切な金額で障害年金を受給するためには、その症状の程度が正確に伝わるような診断書を準備することが重要です。

診断書の書き方が不十分であると、適切な金額を受給できなかったり、不支給となってしまったりする可能性があります。

私たちにご依頼いただければ、医師に診断書を作成してもらう際の注意点等についてもアドバイスができるかと思いますので、東京で障害年金の申請をお考えの方は、私たちへとお気軽にご相談ください。